Buenos Aires y el auge de la antipolítica

Observatorio en Comunicación y Democracia (Comunican)

Las recientes elecciones legislativas en la ciudad de Buenos Aires estuvieron marcadas por el ausentismo. En un país donde el voto es obligatorio participó apenas el 53 por ciento del padrón electoral. Está claro que hay numerosas respuestas puntuales para explicar por qué tan poca gente fue a votar en esta convocatoria local y poco atractiva. Pero lo cierto es que forma parte de un fenómeno global que no es nuevo: la llamada “antipolítica”.

Ausentismo, antipolítica y nuevos liderazgos

No es casual que cada día aparezcan más “outsiders” que se ofrecen como alternativa a la política tradicional. Es decir, personas sin experiencia previa en ningún partido, que no ejercieron cargos locales o nacionales, y que logran catapultarse directamente a los máximos cargos de un país.

La aparición de “outsiders” no es novedosa, tanto para las derechas como para las izquierdas, y es el reflejo de los problemas que tienen las tradicionales representaciones partidarias y sindicales. Estas fueron centrales para la organización política y social a fines del siglo XIX y gran parte del siglo XX.

Existían poderosos partidos y sindicatos que representaban diferentes corrientes ideológicas. Muchos de los partidos han desaparecido y los sindicatos han perdido afiliados, en gran medida debido a los cambios en el mundo del trabajo. Si se mira hoy a Italia resulta difícil creer que en la primera votación después de la Segunda Guerra Mundial la Democracia Cristiana (DC), el Partido Socialista (PS) y el Partido Comunista (PC) obtuvieran sumados el 75 por ciento de los votos.

En los años 90 del siglo pasado la DC se disolvió tras numerosos escándalos de corrupción, mientras que el PC y el PS prácticamente desaparecieron. No fue mera coincidencia que emergiera la figura del “Cavaliere” Silvio Berlusconi, también apodado “Papi” en el contexto de sus escándalos sexuales. Él encarnó como nadie la “antipolítica” y se convirtió en el símbolo más caricaturesco de una época, como parece serlo hoy Javier Milei en Argentina.

En América Latina hay numerosos casos de “outsiders” que llegaron a la presidencia en el siglo XX, varios de ellos militares, que aparecieron por fuera de la política tradicional partidaria, como Juan Domingo Perón en Argentina, Juan Velasco Alvarado en Perú, Omar Torrijos en Panamá o Hugo Chávez en Venezuela. Casi de la nada se convirtieron en figuras populares.

Otros militares latinoamericanos, antidemocráticos, supieron aprovechar el sentimiento antipolítica alimentado por los medios de comunicación que demonizaban a ciertos presidentes electos para debilitarlos y contribuir a que cayeran. El discurso antipolítica promovido por los principales diarios facilitó a los militares la tarea de cerrar parlamentos, disolver partidos y sindicatos, y prohibir toda actividad política. En síntesis, la demonización de la política contribuyó para justificar y legitimar los golpes de Estado. Esta narrativa, repetida incansablemente durante décadas, ha calado tan hondo que incluso los propios partidos recurren hoy a “outsiders” sin experiencia para que acepten candidaturas.

Conscientes de su propio desprestigio, buscan figuras populares, deportistas, actores, cantantes o empresarios. La lista es extensa: desde el actor Joseph Estrada devenido presidente en Filipinas hasta el futbolista George Weah en Liberia; pasando por Ronald Reagan y Arnold Schwarzenegger en Estados Unidos, o Daniel Scioli y Palito Ortega en Argentina.

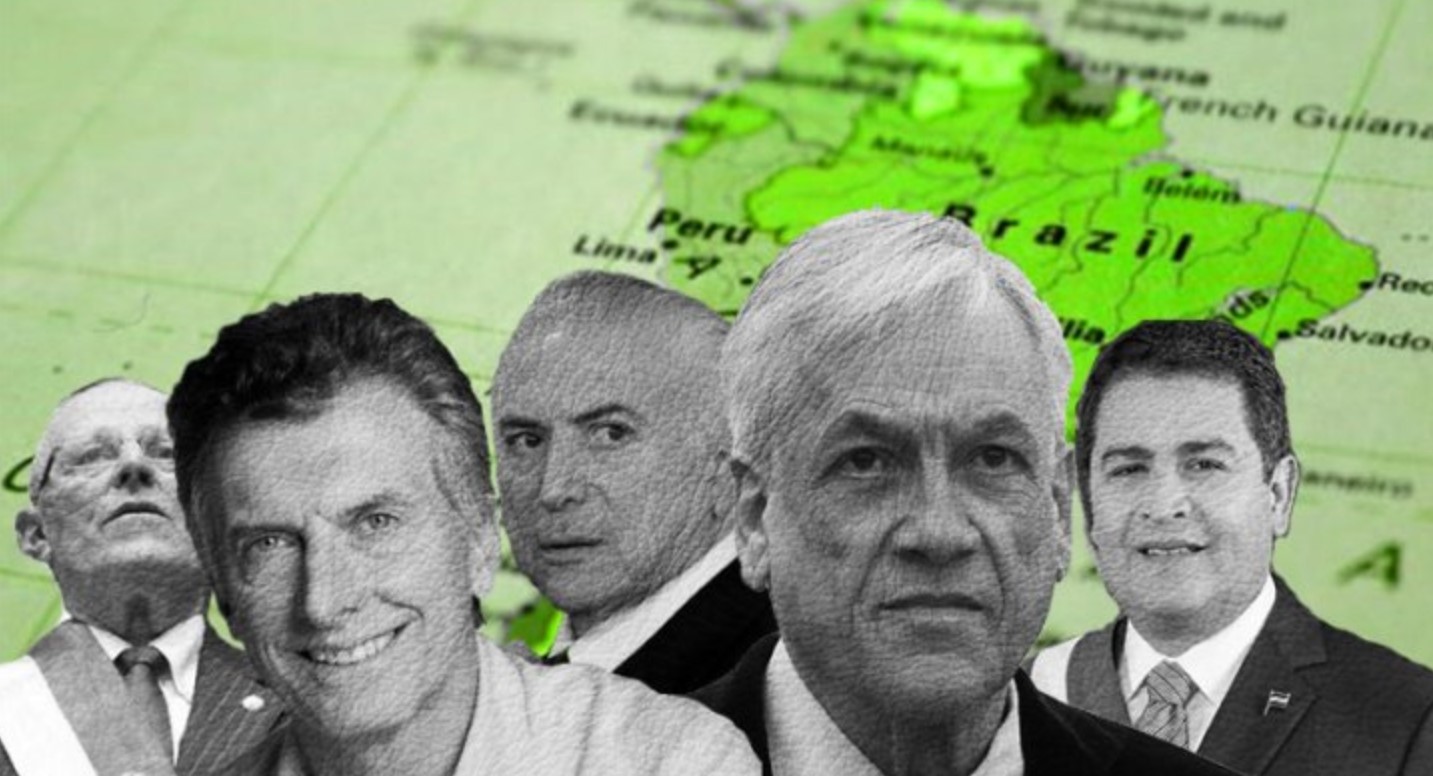

Los empresarios devenidos presidentes merecen una mención especial. Donald Trump, Mauricio Macri en Argentina, Sebastián Piñera en Chile, Vicente Fox en México, Horacio Cartes en Paraguay y Ricardo Martinelli en Panamá, forman parte de una larga nómina de empresarios que lograron convertirse en presidentes presentándose como personas honestas con el argumento de que los empresarios “no roban”. Aunque varios fueron condenados por corrupción, mucha gente aún cree que no roban porque son tan ricos que no necesitan hacerlo.

Medios, demonización y crisis de la democracia

La demonización de la política y la democracia cuenta con la complicidad de numerosos medios de comunicación, cuyo discurso resulta profundamente contradictorio, por no decir esquizofrénico. Por un lado, insisten en la importancia de valorar la democracia; por el otro, sugieren que votar no tiene sentido porque diputados, senadores y concejales no sirven para nada. De este modo, los medios contribuyen a instalar en el imaginario colectivo la idea de que los representantes no trabajan, cobran fortunas y se dedican a robar.

Es inútil negar que los altos sueldos y los reiterados escándalos alimentan la demonización. Ni qué decir de los traspasos de un partido a otro, como si la ideología no importara, o las disputas internas y personales, por lo general inexplicables, salvo para pequeños círculos. Por ello, no es casual que de tanto en tanto resurja el grito “que se vayan todos que no quede ni uno solo!”, tal como ocurrió en 2001 en la Argentina.

Además, pareciera que ir a votar es apenas una obligación impuesta por el Estado y los políticos, “la casta”. Tampoco es casual que liberales, neoliberales o libertarios, propongan el voto optativo, para que voten únicamente quienes así lo deseen. No les importa demasiado la democracia y mucho menos la participación ciudadana, porque en casi todos los países con voto optativo la participación es aún menor.

En este contexto, resulta muy difícil reivindicar la política tal como la conocemos, sustentada en un sistema de partidos que hoy parece obsoleto. Quienes enarbolan las banderas de la antipolítica alimentan la apatía generalizada y, con el auge de las redes sociales, se mueven como pez en el agua.

* Colectivo del Observatorio en Comunicación y Democracia (Comunican), Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA)