La consulta popular en Colombia y la apuesta arriesgada de Petro

Observatorio en Comunicación y Democracia (Comunican)

El 1 de mayo, el presidente Gustavo Petro propuso una consulta popular para llevar a cabo una reforma laboral. La decisión de someter el tema a la ciudadanía se tomó después de que el Congreso se negara a discutir sus propuestas, ya que los partidos que lo apoyan no tienen mayoría.

Uno de los problemas centrales que han sufrido todos los gobiernos de izquierda y progresistas en América Latina y el Caribe es que ganar una elección no garantiza tener el poder real. El triunfo electoral permite tener el control del Poder Ejecutivo, pero no implica contar con una mayoría en el Congreso que permita cambios estructurales.

A esto se debe sumar la influencia del Poder Judicial, cuya historia está estrechamente vinculada a los intereses económicos que conforman la base del poder real. Esto significa que se heredan instituciones que van a luchar con todas sus fuerzas para impedir cambios estructurales. Por lo tanto, hay solo dos maneras de avanzar con reformas profundas que beneficien a las grandes mayorías: la primera es la vía revolucionaria, como en Cuba (1959), Granada (1979) y Nicaragua (1979).

La segunda, es convocar a consultas populares, plebiscitos o referéndums (vinculantes o no) que le permitan al Poder Ejecutivo sortear una mayoría opositora en el Congreso o los frenos que pueda imponer el Poder Judicial. Eso es lo que intenta hacer Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia. Sin embargo, en toda consulta popular impulsada desde la presidencia, hay un elemento decisivo: estar seguro de ganarla. Y como dice el refrán: “A seguro lo llevaron preso”, aunque también hay otro que dice: “el que no arriesga, no gana».

Veamos algunos ejemplos

Una de las consultas populares de mayor impacto político en América Latina fue aquella organizada por Augusto Pinochet en 1988. La constitución redactada en 1980, en plena dictadura, establecía que ocho años después, a través de un plebiscito, se propondría a una persona para ejercer el poder ocho años más. Como era de suponer, esa persona era Pinochet. Seguro de la victoria por la represión que se ejercía desde 1973 y la debilidad opositora por el exilio de sus principales referentes, el 5 de octubre de 1988 se organizó el plebiscito. Ante la pregunta “¿Debe continuar Augusto Pinochet como presidente por 8 años más?” el 55,99 por ciento votó por el NO. Un año después hubo elecciones generales y el 11 de marzo de 1990 Pinochet tuvo que pasarle la banda presidencial a Patricio Aylwin.

A fines de esa década, el mecanismo de consulta popular fue utilizado por Hugo Chávez, aunque con un sentido muy diferente. El 6 de diciembre de 1998 Chávez arrasó en la elección presidencial, aunque en la parlamentaria -realizada un mes antes- su Movimiento V República obtuvo menos del 20 por ciento de los escaños.

El 2 de febrero de 1999 asumió la presidencia y dijo que juraba “ante esta moribunda constitución”. En abril, se realizó la consulta popular para convocar una Asamblea Constituyente, lograr mayoría propia, y redactar una nueva constitución. La ganó con el 87,7 por ciento de aprobación. En julio se eligió la Constituyente y su movimiento obtuvo el 92 por ciento de los escaños.

El 15 de diciembre la nueva Constitución fue aprobada en referéndum con un 71 % de respaldo ciudadano. Quince días después entró en vigor. En apenas un año Chávez transformó la estructura institucional del país apelando a mecanismos absolutamente legales y legítimos.

Poco tiempo después, Bolivia y Ecuador seguirían un camino similar. Evo Morales y Rafael Correa triunfaron ampliamente en las elecciones presidenciales, pero no contaban con mayoría propia en los parlamentos para avanzar con sus proyectos políticos. Ambos apelaron a consultas populares para convocar Asambleas Constituyentes y aprobar nuevas constituciones. Luego, aprovechando la ola de apoyo masivo, convocaron nuevas elecciones, lograron mayorías parlamentarias y modificaron la relación de fuerzas con los partidos políticos tradicionales.

Casos fallidos

Tal como quedó demostrado con la consulta que convocó Pinochet en 1988, no siempre se logra el resultado esperado.

El 2016 fue un año de consultas populares en Bolivia, el Reino Unido y Colombia. En febrero, Evo Morales, en Bolivia, convocó a una consulta popular para poder postularse nuevamente a la presidencia. Estaba convencido de ganarla. La perdió.

En junio el primer ministro del Reino Unido, David Cameron, convocó a una consulta popular para saber si su país permanecía o salía de la Unión Europea UE). Estaba seguro de ganar. Se impuso el “Brexit” (el abandono de la UE) y tuvo que renunciar.

En octubre, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quiso ratificar el Acuerdo de Paz firmado días antes con las FARC en una consulta popular. Estaba convencido de ganarla porque ya se había firmado el acuerdo y la población estaba cansada de la guerra. Pensó que saldría fortalecido. La perdió.

En estos tres casos las consultas fueron impulsadas desde el máximo poder del Estado y la población las rechazó.

El valor de las iniciativas ciudadanas

También existen países que contemplan las iniciativas ciudadanas de democracia directa sobre diversos temas puntuales, siendo Suiza el que más consultas realiza. Si bien cada país tiene reglas propias, por lo general se requiere el aval de un porcentaje del padrón electoral para que el gobierno acepte convocar a un plebiscito en base a una iniciativa ciudadana.

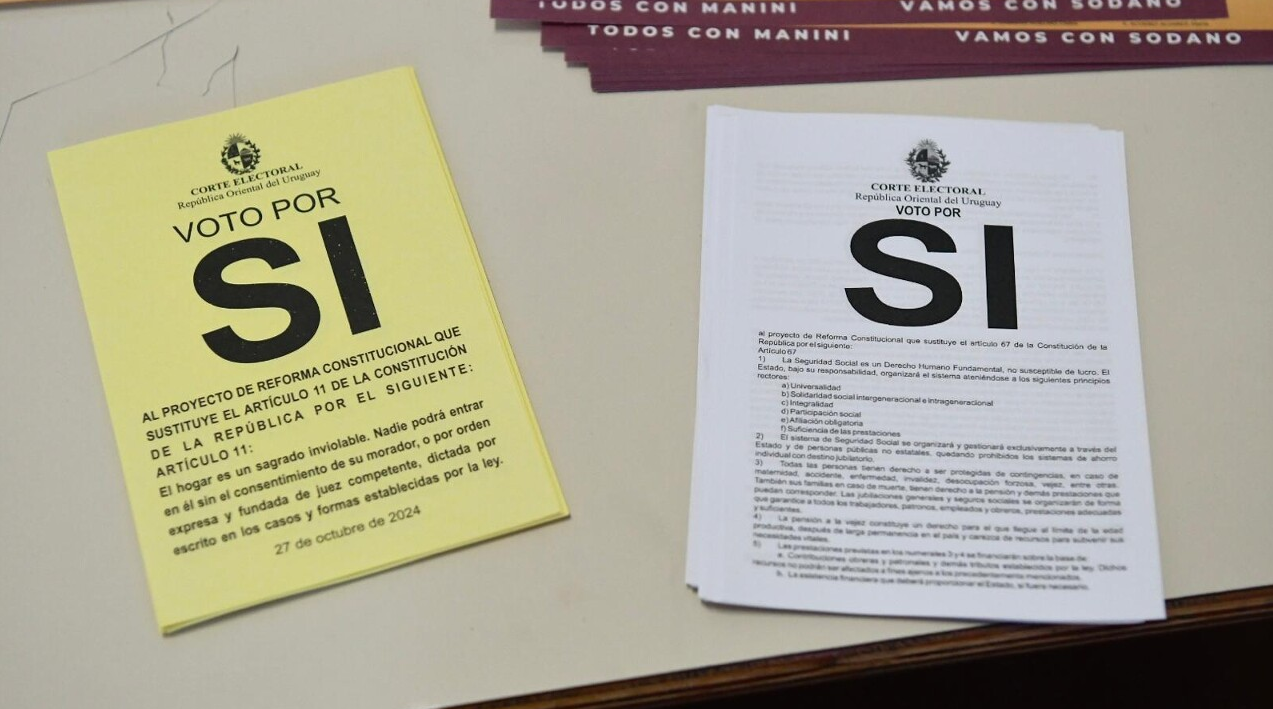

En América Latina, es Uruguay el país donde más iniciativas ciudadanas llegaron a plebiscitarse. Las dos últimas, el mismo día de la elección presidencial de octubre de 2024, fueron rechazadas.

En Venezuela, en 2004, apenas dos años después del fallido golpe de Estado contra Chávez, la oposición impulsó un referéndum para revocar su mandato utilizando un mecanismo que se había incluido en la nueva constitución aprobada en 1999, por iniciativa del propio Chávez. La oposición siempre sostiene que la mayoría de la población está en contra del chavismo. Convencida de su propio discurso, pensó que ganaría el referéndum con facilidad. Solo consiguió el 40,6 por ciento frente al 59,1 que apoyó la continuidad de Chávez en el poder.

La fuerte apuesta de Petro

Las iniciativas ciudadanas pueden tener un efecto político importante, pero, sin lugar a dudas, un plebiscito convocado desde la presidencia tiene consecuencias políticas más profundas y directas para quien las convoca, si el objetivo es producir modificaciones estructurales.

En el caso de Petro, la consulta, si se concreta, busca modificar aspectos fundamentales del mundo del trabajo en beneficio de los trabajadores y las trabajadoras. Aunque las doce preguntas redactadas -que deberán ser respondidas por SÍ o por NO- no implican reformar el sistema político-institucional, los sectores dominantes se oponen. Lo que está en juego va mucho más allá de las preguntas puntuales. Un triunfo de Petro le permitiría avanzar con otras reformas y consolidar a la izquierda de cara a la elección presidencial del 31 de mayo de 2026. También lo comprenden las clases dominantes.

*Colectivo del Observatorio en Comunicación y Democracia (Comunican), Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA)