Del genocidio armenio a los genocidios de hoy

Aram Aharonian

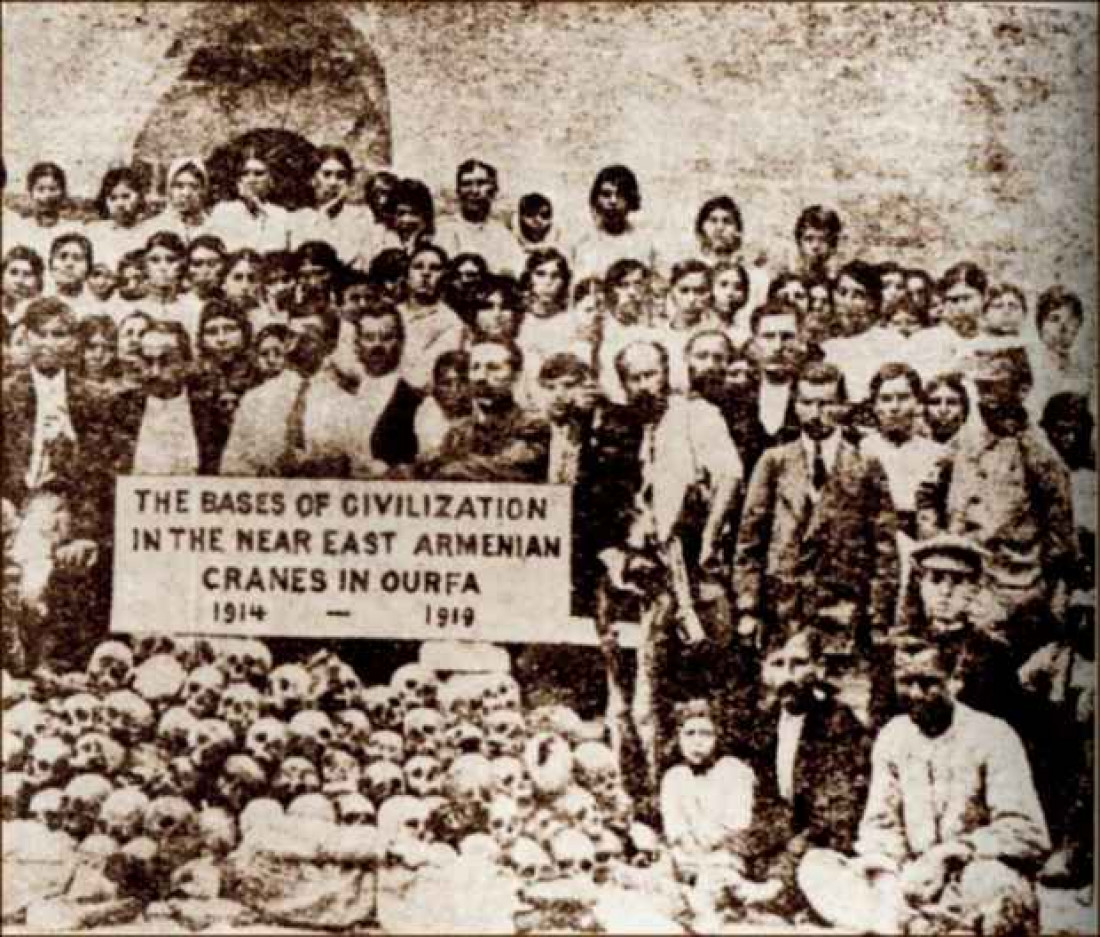

Este 24 de abril se cumplen 110 años del genocidio de más de un millón 600 mil armenios a manos de los gobiernos turcos, en el primer genocidio del siglo XX. El pueblo armenio sería entonces la primera víctima de genocidio del siglo pasado.

Hoy, este recordatorio sirve porque los genocidios siguen produciéndose, como si tal cosa, en Europa, en África, en Asia, de los palestinos en Gaza, en Myanmar de los altos militares contra la comunidad musulmana de los rohinyás, en Sudá … y también en nuestro continente.

La convención sobre el genocidio importa hoy tanto como lo hizo el 9 de diciembre de 1948, el día en que se convirtió en el primer tratado de derechos humanos aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas, seguida al día siguiente por la adopción del Declaración de los Derechos Humanos.

Entonces se creyó que estos eventos gemelos marcarían el comienzo de una nueva era de derechos humanos: una visión de un mundo donde el genocidio nunca volvería a suceder. Sin embargo, como recordó Zohrab Mnatsakanyan, Ministro de Relaciones Exteriores de Armenia, desde la adopción de la Convención, el «nunca más» se ha pronunciado muchas veces, pero los genocidios no se han evitado.

Los genocidios no ocurren repentinamente; al contrario, se tienen claras advertencias de que van a suceder. Por ese motivo, se pueden prevenir como señala la entonces Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Para ello, es necesario eliminar la impunidad mediante el castigo de quienes los perpetran, porque el flagelo odioso’ del genocidio, como la Convención misma lo describe, sigue siendo una amenaza y una realidad en el siglo XXI.

Los genocidios no ocurren repentinamente; al contrario, se tienen claras advertencias de que van a suceder. Por ese motivo, se pueden prevenir como señala la entonces Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Para ello, es necesario eliminar la impunidad mediante el castigo de quienes los perpetran, porque el flagelo odioso’ del genocidio, como la Convención misma lo describe, sigue siendo una amenaza y una realidad en el siglo XXI.

Adama Dieng, asesor especial de la ONU sobre prevención del genocidio, señaló que éstos no son “un accidente” sino el reflejo de “la inacción de la comunidad internacional al abordar las señales de advertencia que permitieron que se convirtiera en realidad”.

Pese a todo, las estadísticas sobre el estado de las ratificaciones y adhesiones a la Convención son perturbadoras. Casi una cuarta parte de los miembros de las Naciones Unidas han retrasado la adhesión a este instrumento internacional básico.

El de los armenios no fue el único genocidio del siglo 20. Namibia, Chechenia, Japón, Grecia, Ruanda y Burundi, Camboya, Vietnam, se suman a la lista de los más allá del Holcausto de los millones de judíos en manos de los nazis.

Sudamérica no fue una excepción en lo que a violación de los derechos humanos se refiere. Las dictaduras militares de la década de los 70 y 80 provocaron matanzas indiscriminadas de campesinos en Nicaragua y El Salvador. En el Chile de Pinochet fueron asesinadas 4.000 personas y en la Argentina del general Videla, 30.000 en cinco años.

Menos recordado es, sin embargo, el genocidio provocado por el dictador dominicano Rafael Trujillo quien en octubre de 1937 ordenó acabar con la vida de 30 mil haitianos que vivían en el país.

Los armenios

Y es probable que el recordar la barbarie ocurrida en 1915 contra los armenios ayude a crear algo de conciencia que establezca de algún modo un freno a la barbarie presente y por ocurrir.

Y es probable que el recordar la barbarie ocurrida en 1915 contra los armenios ayude a crear algo de conciencia que establezca de algún modo un freno a la barbarie presente y por ocurrir.

El genocidio cometido entre 1915 y 1923 significó el barrido de más de dos millones de armenios –cristianos- y la limpieza étnica de los territorios de Turquía que éstos habitaban, con la muerte de por lo menos un millón seiscientos mil.

El operativo fue iniciado por el gobierno de los Jóvenes Turcos, aprovechando la cortina de humo de la Primera Guerra Mundial, y se completó en el gobierno “occidentalista” de Kemal Atatürk. No era la primera matanza: había habido una previa, un poco menos gigantesca, entre 1894 y 1896.

Abdul Hamid II, el “Sultán Rojo” -depuesto en 1909 precisamente por los Jóvenes Turcos-, había descubierto que se podía “acabar con la causa armenia acabando con los armenios”, doctrina de “solución final” que tendría prolijos seguidores en el siglo 20 y tambièn en el cujarto de siglo que ya corrió en este siglo 21.

Ése fue el motor principal que llevó a la diáspora armenia a conmemorar año a año el 24 de abril, la fecha símbolo. Sin llanto, y en silencio. Durante décadas, el 24 de las colectividades en que se dispersaron los sobrevivientes de la matanza por todo el mundo se reunían en actos en los que no había ni un aplauso. Sólo silencio.

*Periodista y comunicólogo uruguayo. Magíster en Integración. Creador y fundador de Telesur. Preside la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y dirige el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)