¿Puede el boicot a Israel frenar el genocidio en Gaza?

Pedro Brieger

El genocidio en curso en Gaza ha reavivado la pertinencia de un boicot contra el Estado de Israel, para detener las acciones del gobierno de Biniamín Netanyahu. Un boicot suele ser complejo y provoca debates entre quienes lo apoyan y quienes lo rechazan. Todos son políticos y selectivos, y su éxito depende de quiénes lo impulsan y la magnitud del daño que le ocasiona a quien es boicoteado. Por eso, muchas veces su impacto real es más simbólico que efectivo.

En el siglo XX el caso más conocido fue el boicot a la Sudáfrica del Apartheid. Entre 1960 y 1990 varios países rompieron relaciones diplomáticas, se incentivó a que no se compraran productos de origen sudafricano y que las multinacionales tampoco vendieran los suyos. Además, se la expulsó de organismos internacionales deportivos como la FIFA y el Comité Olímpico, y hubo movimientos muy activos para visibilizar el apartheid. Sin lugar a dudas contribuyó a su fin y a la liberación de Nelson Mandela.

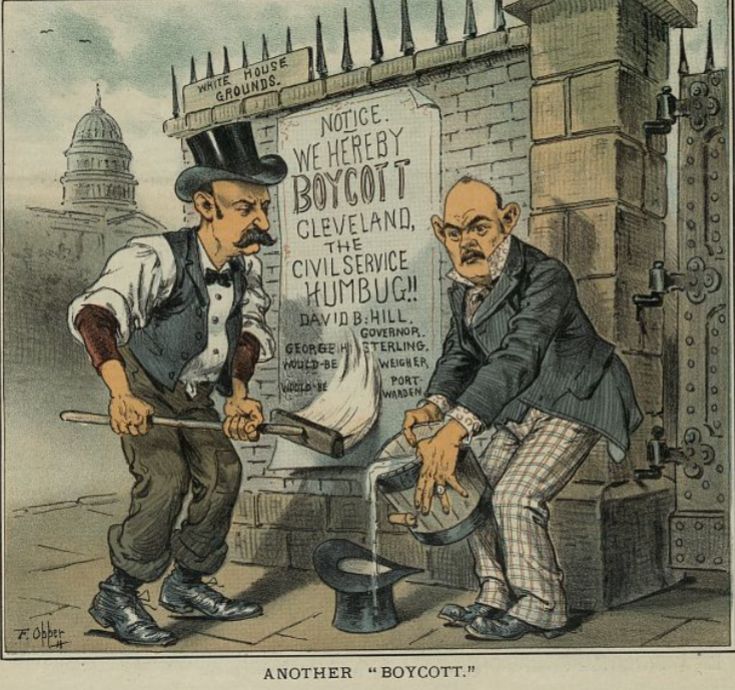

Pocas personas saben que la palabra boicot proviene de una lucha de campesinos en Irlanda a fines del siglo XIX centrada en la figura de Charles Boycott, un agente de terratenientes ingleses. La resistencia no violenta consistió en aislarlo por completo, de modo que nadie de la comunidad tuviera contacto con él. Incluso se negaron a lavarle la ropa o a llevarle el correo. El éxito de la medida y la repercusión mediática convirtieron su nombre en verbo y sustantivo, y ejemplo de lucha pacífica. El boicot se ha utilizado contra países, empresas y personas, siempre con el mismo objetivo: aislar al boicoteado y contribuir al cambio.

Los ecos de la revuelta contra Charles Boycott en Irlanda llegaron a la India, también en ese entonces ocupada por los ingleses. El movimiento, que involucró a Mahatma Gandhi, fue conocido como Swadeshi (de la propia tierra o patria) y alentaba a la población a no comprar productos británicos para reemplazarlos por los locales y fomentar la industria nacional, lo que hoy llamaríamos “sustitución de importaciones”.

Los ecos de la revuelta contra Charles Boycott en Irlanda llegaron a la India, también en ese entonces ocupada por los ingleses. El movimiento, que involucró a Mahatma Gandhi, fue conocido como Swadeshi (de la propia tierra o patria) y alentaba a la población a no comprar productos británicos para reemplazarlos por los locales y fomentar la industria nacional, lo que hoy llamaríamos “sustitución de importaciones”.

En 1955 en el Estado de Alabama, Estados Unidos, una mujer de nombre Rosa Parks fue arrestada por no cederle el asiento en un autobús a una persona blanca como lo exigían las leyes de segregación racista de la época. A raíz de su arresto la comunidad afroamericana impulsó un gran movimiento de boicot al transporte público que duró más de un año con la activa participación del joven pastor Martin Luther King.

El boicot fue clave para eliminar la discriminación en el transporte y los ámbitos públicos y para que en 1965 –recién en 1965- se legislara una ley que garantizaba el voto a toda la población sin distinción de “raza o color”. Las grandes empresas también tuvieron que reconvertirse y para fines de la década de 1960 Coca Cola –ícono del “american way of life”- eliminó las máquinas expendedoras que tenía separadas para blancos y negros.

Boicots políticos

Por razones claramente políticas hubo y hay boicots a países. El bloqueo contra Cuba entra en la categoría del boicot. Estados Unidos lo sostiene a pesar de que cada año la inmensa mayoría de los países vota una resolución en Naciones Unidas condenando el bloqueo. Sin lugar a dudas afecta a Cuba, aunque no logró su objetivo que era destruir la revolución.

En enero de 1980, siete meses antes de la apertura de los Juegos Olímpicos en Moscú, el presidente Jimmy Carter anunció que Estados Unidos no participaría si la Unión Soviética no se retiraba de Afganistán, país que había invadido unas semanas antes. Si bien los juegos se realizaron, más de 60 países declinaron su participación en línea con Washington.

Esto quiere decir que fue parcialmente exitoso. La URSS devolvió la gentileza y boicoteó los Juegos Olímpicos de Los Angeles en 1984, aunque solo se sumaron aglunos pocos países del llamado “bloque soviético” y su efecto fue menor al de Moscú. Hoy Rusia sufre diversas formas de boicot por la invasión a Ucrania. Por ejemplo, sus atletas  están obligados a competir como “atletas individuales”, como si no tuvieran nacionalidad.

están obligados a competir como “atletas individuales”, como si no tuvieran nacionalidad.

El poder de los consumidores

La lista de boicots a empresas multinacionales es larga y variada. Uno de los más difundidos fue contra Nestlé por sus agresivas campañas para promover el uso de leche en polvo en zonas sin acceso a agua potable (especialmente en África). La campaña incluyó múltiples organizaciones no gubernamentales y se hizo tan conocida que

la Organización Mundial de la Salud, en 1981, adoptó un código para proteger, promover y apoyar la lactancia materna. Además, reguló la promoción y comercialización de productos sustitutos a la leche materna. Todo un éxito del boicot.

Muchas personas, al comprar una lata de atún, no reparan en un pequeño sello que dice “dolphin safe (amigable con los delfines) o simplemente “safe” (a salvo). Y pocas saben que es el producto de una campaña internacional para evitar que las redes usadas para atrapar atunes maten también a los delfines. En varios países hubo fuertes presiones de los consumidores, y las empresas tuvieron que modificar sus formas de pescar, incrementando sus costos, para demostrar que no afecta a los delfines. Gracias a ese movimiento ciudadano hoy las principales empresas que comercializan atún en lata ostentan el sello.

Recientemente, la decisión de Donald Trump de imponer aranceles a diestra y siniestra provocó mucho rechazo en los países nórdicos. En Suecia, Noruega y Dinamarca surgieron voces para boicotear marcas icónicas estadounidenses e incentivar el consumo de productos europeos.

Varias cadenas de supermercados le agregaron una estrella negra en la etiqueta a los productos de origen europeo para distinguirlos, una forma directa de incrementar sus ventas, e indirecta para que no compren productos provenientes de Estados Unidos. Es una forma sencilla de boicot al que cualquiera se puede sumar con poco esfuerzo y sin que implique un compromiso de militancia pública.

El boicot a Israel desde el BDS

En el caso concreto del Estado de Israel ya hace años existe el movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (conocido por sus siglas BDS) inspirado en el modelo sudafricano de lucha contra el apartheid. El BDS surgió en 2005, un año después de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitiera un dictamen rechazando la construcción del Muro de Israel en territorio palestino contrario al derecho internacional. En pocas palabras, la Corte lo considera ilegal.

El Muro está en Cisjordania, territorio que Israel conquistó en la guerra de junio de 1967 cuando también ocupó la Franja de Gaza y el territorio sirio del Golán. En noviembre del mismo año Naciones Unidas condenó las ocupaciones por medio de la resolución 242. La misma exige que Israel se retire de todos los territorios que ocupó durante la guerra de junio. Como suele suceder con todo boicot, también en este existen ópticas diversas, porque algunos proponen solo boicotear los productos que provienen de los territorios ocupados ilegalmente, mientras que otros un boicot total a Israel.

El Muro está en Cisjordania, territorio que Israel conquistó en la guerra de junio de 1967 cuando también ocupó la Franja de Gaza y el territorio sirio del Golán. En noviembre del mismo año Naciones Unidas condenó las ocupaciones por medio de la resolución 242. La misma exige que Israel se retire de todos los territorios que ocupó durante la guerra de junio. Como suele suceder con todo boicot, también en este existen ópticas diversas, porque algunos proponen solo boicotear los productos que provienen de los territorios ocupados ilegalmente, mientras que otros un boicot total a Israel.

Ahora, se trata de frenar el genocidio en curso, y evitar la expulsión de la población palestina de la franja de Gaza como pregonan abiertamente varios ministros del gobierno de Netanyahu. Frenarlo no implica tomar una postura sobre la forma de lograr la paz entre palestinos e israelíes.

Un boicot contra el Estado de Israel alimenta las pasiones porque se acusa de ‘antisemitismo’ a quienes lo critican, para acallar esas voces.

En el mundo occidental, donde se perpetró el holocausto judío, funciona. No así en otras partes del mundo, que no cargan con ninguna responsabilidad histórica por las persecuciones que sufrieron los judíos y se sienten libres de criticar lo que hace el Estado de Israel.

Un boicot generalizado a sus ministros, funcionarios, empresas, empresarios y comunicadores oficiales u oficiosos, tal vez ayude a parar el genocidio.

*Sociólogo y periodista argentino