Panorama Económico Latinoamericano – Del 5 al 12 de junio de 2024

Energía solar, vetada como fuente de ingreso para los pobres en Brasil

Mario Osava

Me siento como una madre que perdió su hijo por las drogas, en el vicio, destruyéndose”, lamenta Lucineide da Silva, de 56 años, madre de ocho hijos que ya le dieron 11 nietos.

Con el hijo perdido simboliza en realidad a un proyecto novedoso de energía solar que aprovechó los techos de un pueblo construido por el programa gubernamental “Mi Casa mi Vida” en Juazeiro, un municipio de 238 000 habitantes en el estado de Bahia, en la región del Nordeste de Brasil.

Los 174 edificios de dos pisos, que suman 1000 unidades habitacionales familiares, se convirtieron en una minicentral eléctrica, con 9144 paneles fotovoltaicos instalados en sus techos. Con potencia de 2,1 megavatios, capacidad para abastecer 3600 viviendas de bajo consumo, la instalación generó electricidad de febrero de 2014 a octubre de 2016.

“Este condominio es mejor que otros, es nota 10, pero con el proyecto en pie sería una referencia para todos”: Lucineide da Silva.

Además del autoconsumo, cada familia del pueblo obtuvo ingresos generados por los excedentes de energía vendidos a la local compañía distribuidora de electricidad. De esos ingresos, 60 % se distribuyó entre los pobladores y 10 % se destinó al mantenimiento de los equipos.

El restante 30 % de las ganancias se transformó en inversiones de los dos condominios, Morada do Salitre y Praia do Rodeadouro, en que se dividió el pueblo para su administración comunitaria y que como tal no tiene nombre.

Energía para cohesión comunitaria

Esos ingresos permitieron a los vecinos urbanizar el pueblo, con árboles, limpieza de las calles, reductores de velocidad para los vehículos y agentes de seguridad. También se construyeron dos centros comunitarios, donde se ofrecía asistencia médica y odontológica, además de cursos de informática y costura.

Tales beneficios ayudaron a construir una verdadera comunidad, con el sentimiento de pertenencia y organización social, objetivo declarado del proyecto, elaborado por la empresa Brasil Solair y financiado por el Fondo Socioambiental de la Caja Económica Federal, un banco estatal con fines sociales.

“Es el mejor de los pueblos de Mi Casa Mi Vida que conozco”, reconoció Toni José Bispo, de 64 años, pese a sus críticas al proyecto solar. “No tuve ningún beneficio, los paneles rompen las tejas, mejor sacar todas como hizo una vecina”, dijo el comerciante de alimentos que construyó una tienda en el patio delantero de su casa.

Las quejas son generalizadas ante la inutilidad de los paneles fotovoltaicos desde octubre de 2016, cuando la estatal Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel), canceló la autorización para la operación de la minicentral.

El proyecto se había puesto en marcha con una autorización excepcional de Aneel, con un plazo de tres años para que se ajustara a la regulación específica para la generación distribuida, de hasta cinco megavatios y ejecutada por los consumidores, que pueden producir energía para el autoconsumo y no para la venta.

En Brasil la regulación solo permite a los “prosumidores” (productores consumidores) descontar de su factura eléctrica la cantidad de energía generada y aportada a la red de distribución, que es la base del desarrollo de la electricidad distribuida o comunitaria. Hay formas de asociación, como cooperativas, que permiten compartir ese beneficio, pero sin fines comerciales.

Sin una adecuación a las reglas por Brasil Solair, empresa que desapareció del mercado, o por la Caja Económica Federal, los 9144 paneles fotovoltaicos permanecen desde hace ocho años como un triste recuerdo del proyecto que debería inspirar otros asentamientos del Mi Casa Mi Vida, que desde el inicio de 2019 aportó 7,7 millones de viviendas.

Descomposición social

Hoy es evidente el deterioro del pueblo, cuya población se estima en casi 5000 habitantes. Paredes envejecidas que se van descolorando, algunas tejas rotas o ausentes, basura en las calles que no se percibía en la visita anterior de IPS en junio de 2018, son las señales más aparentes. Algunos paneles también parecen dañados.

Violencia y tráfico de drogas son otras secuelas que se puede atribuir, por lo menos en parte, al empobrecimiento de la vida comunitaria local.

Apodada “la gallega de los paneles” porque se destacó en su instalación, Lucineide da Silva reconoce su “orgullo” por haber trabajado en el proyecto, como una de las pobladoras entrenadas, y sueña con su restauración.

“Tenemos muchas familias pobres, la energía solar las ayudaría en sus gastos, a tener su aire acondicionado contra el calor que es fuerte acá”, justificó.

“Este condominio es mejor que otros, es nota 10, pero con el proyecto de pie sería una referencia para todos”, sostuvo Da Silva, que rechazó propuestas para seguir como instaladora de paneles, porque tendría que trabajar muy lejos. Prefirió cuidar de niños y ancianos.

Gilsa Martins fue síndica, o coordinadora de asuntos colectivos, de uno de los dos condominios organizados para la gestión comunitaria. Hizo esfuerzos para restaurar el proyecto de generación de energía fotovoltaica e ingresos, hasta ahora frustrados, pero no perdió la esperanza de devolver a su comunidad los beneficios de la generación distribuida. Imagen: Mario Osava / IPS

Gilsa Martins, quien fue síndica -administradora comunitaria- del condominio Morada do Salitre durante los años buenos del proyecto en operación y los malos que se siguieron, aún tiene esperanzas de reanudarlo y, ahora con 66 años, sigue dispuesta a “volver a Brasilia” para gestiones con el gobierno con ese fin, como ya hizo en el pasado.

“Todo se deteriora, producto del abandono a que somos sometidas, sin apoyo de la administración pública”, lamentó. Los cursos de informática y costura están cerrados y, sin los recursos de minicentral solar, “ya no tenemos dentista ni médicos acá, ya que el poder público nada aporta”, acotó.

La proliferación de tiendas comerciales en los patios delanteros de las casas revela la escasez de fuentes de ingresos. Muchos intentan sobrevivir con emprendimientos informales, en un mercado local de demanda insuficiente. “Demasiada competencia y pocos compradores”, admitió Bispo.

“La población local se sostiene con los empleos que ofrecen los distritos de irrigación, incluso los jóvenes que concluyen la enseñanza secundaria, pero no logran oportunidades en el comercio y la industria cercanos”, apuntó.

Juazeiro está en el centro de un polo de agricultura de irrigación con el agua del río São Francisco, bombeada a siete distritos o perímetros irrigados en que el gobierno asentó pequeños, medianos y grandes agricultores, y a grandes haciendas independientes que se destacan como los mayores productores de mango y uva para exportación.

Autobuses de esas empresas y de los distritos transportan diariamente los trabajadores contratados, en general sometidos a la estacionalidad de las frutas. “Son nuestra salvación”, según Martins.

La Bolsa Familia, un programa de transferencia de renta del gobierno, también “ampara a muchas madres desempleadas, por eso no tenemos hambre acá”, celebró.

Pero el pueblo se queja del transporte precario. Solo cuentan con un autobús que lleva y trae a la gente a la ciudad de Juazeiro, la cabecera municipal, a ocho kilómetros de distancia. Es una adversidad común en los asentamientos de Mi Casa Mi Vida, en general establecidos lejos de la ciudad y de la infraestructura y los servicios urbanos.

Detalle de un techo con paneles solares y los transformadores instalados en el edificio vecino. Equipos desperdiciados con la paralización de la minicentral eléctrica comunitaria en 2016 y pocas posibilidades de su restauración debido a las restricciones en Brasil de la generación distribuida o comunitaria.

Techos solares

Las quejas también son generalizadas en relación a los paneles fotovoltaicos, reconoció Martins. “Muchos se quejan de agujeros en el techo y los atribuyen a los paneles, otros quieren sacarlos”, dijo.

“Desde que se instalaron los paneles tengo goteras en el techo, que escurren por las paredes. Luego cayeron en un cuarto y en el corredor, se extendieron a los dos cuartos y mi marido las taponó con cemento. Ya perdimos una cama y un armario de ropas” lamentó Josenilda dos Santos, de 37 años y con cinco hijos.

Ella se recuerda de haber recibido los ingresos energéticos solo tres meses, 280 reales (cerca de 120 dólares entonces) la primera vez y solo 3 % de eso en la última. “Pienso retirarlos todos, ya que no sirven para nada, solo calientan los cuartos”, concluyó.

“El sol, como el agua, es una riqueza común, pero solo el capital se apropia de ella. Techos solares para una generación eléctrica descentralizada pueden generar ingresos para la población y reducir la pobreza, especialmente en el campo”, propone Roberto Malvezzi, un activista local de la católica Comisión Pastoral de la Tierra.

El fracaso del proyecto piloto de Mi Casa Mi Vida obstaculiza un camino prometedor, además de desperdiciar 9144 paneles ya instalados en los techos.

La pobreza ya alcanza a la mitad de los argentinos

La pobreza trepó del 44,7% en el tercer trimestre de 2023 al 55,5% en el primer trimestre de este año, mientras que la indigencia pasó del 9,6% en el primer trimestre del 2023 al 17,5% en el mismo período de 2024. Los datos surgen del último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), que mide indicadores socioeconómicos anualmente. De acuerdo al mismo estudio, la pobreza -que se determina por el valor de la canasta básica alimentaria- ya alcanza a 24.9 millones de residentes en áreas urbanas del país, mientras que unos 7.8 millones de personas están sumergidos en la pobreza extrema o indigencia.

El informe que se titula “Deudas sociales estructurales en la sociedad argentina” apuntó que estos indicadores están relacionados con el incremento de la inflación de los últimos meses y a la suba de precios de alimentos que afectó a los estratos más bajos de la sociedad. Detalló, además, que “la inseguridad alimentaria total para áreas urbanas relevadas por la encuesta del ODSA-UCA, alcanza al 24,7% de las personas, al 20,8% de los hogares y al 32,2% de los niños, niñas y adolescentes”.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia.

Por otra parte, se encuentran en una situación aún más grave, con inseguridad alimentaria severa el 10,9% de las personas, el 8,8% de los hogares y el 13,9% de los niños, niñas y adolescentes (NNyA), agregó el informe. Al considerar el AMBA, sumó que “los valores de inseguridad alimentaria total se ubican en el 26,4% de las personas, el 21,8% de los hogares y el 35% de NNyA. Al considerar la inseguridad alimentaria severa se ubican en 9,9%, 12,7% y 16,5%, respectivamente”.

En este sentido, el estudio alertó por “la tasa de mortalidad infantil, de menores de 1 año y de menores de 5 años” que si bien “presenta una mejora general a través del tiempo, 2005 a 2022” apuntó a que hay “una mayor heterogeneidad entre la situación de cada una de nuestras provincias” del país. “En general, al considerar los datos por provincias, se observa que los altos niveles de mortalidad infantil tienden a correlacionarse con altos niveles de indigencia monetaria”, explicó el informe.

Escenario laboral

Sobre la situación laboral, el informe de la UCA puntualizó que “las desigualdades de la estructura productiva y la escasa generación de empleo y de empleo de calidad, el 32,5% de los ocupados son trabajadores que residen en hogares en situación de pobreza, el 30,9% de los ocupados trabaja en la economía social y, al considerar a la población económicamente activa el 26,5% tiene un empleo precario y el 24,3% un subempleo inestable”.

Por último, según la universidad el tráfico de drogas “se ha vuelto un flagelo que se incrementa con el paso del tiempo. El porcentaje de referentes de hogares que expresaron que en la cercanía de su vivienda se vende droga pasó del 22,8% en 2021, al 26,5% en 2022 y al 31,3% en 2023.

Dicho informe fue presentado en Cáritas Quilmes, en el Barrio La Carolina del partido de Florencio Varela, por Monseñor Tissera; acompañado por el investigador y coordinador de Desarrollo de Datos y especialista en áreas de trabajo y desigualdad del Observatorio de la UCA, Eduardo Donza; la directora ejecutiva de Cáritas Argentina, Sofía Zadara y la titular de la Red de Centros Comunitarios de Itatí, Solano y Quilmes, Karen Burgos.

«El brazo social de la Iglesia es como la sangre, que es la primera en acudir a la herida», apuntó el Obispo; mientras que la directora ejecutiva de Cáritas sostuvo que «esa capilaridad y cercanía nos permite escuchar de primera mano los dolores que tienen tantas personas, de todas las edades y de todas las regiones».

En esa línea, el investigador Donza describió: «En ese universo hay rostros, familias pobres o indigentes que experimentan hambre y tienen mala alimentación, desocupados que no pueden acceder a un trabajo de calidad, trabajadores sobreocupados pobres, madres que no pueden cubrir las necesidades de crianza de sus hijos, por la escasez de recursos y de tiempo de vida que genera la pobreza». Y a ellos, señaló, se suman «jóvenes que no pueden insertarse laboralmente o que no pueden terminar sus estudios, niños a los que les cuesta la integración y bebés que ven cercenadas sus necesidades de desarrollo psicológico y físico, por las falencias que sufren en los primeros años de vida».

«Se deben saltear comidas porque los ingresos no alcanzan. No alcanza con tener un trabajo para salir de la pobreza, esto es mayor en empleados no registrados o precarizados donde se acercan al 60%. Esto tiene que ver con una estructura productiva que no genera los puestos necesarios de calidad, la mitad de los trabajadores está en el sector micro-informal de la economía», sentenciaron los expositores.

Superficie donde se produce el aguacate en México se triplicó en 40 años

Julio Gutiérrez

En un periodo de cuatro décadas, de 1980 a 2020, la cantidad de hectáreas en las que se cultiva el aguacate –un producto que para estados como Michoacán aporta más a la economía que el sector constructor– prácticamente se ha triplicado, dio a conocer un análisis elaborado por BBVA.

De acuerdo con el reporte Estimación del PIB del aguacate a nivel estatal, elaborado por el área de estudios económicos del banco, el aguacate ganó relevancia en la economía mexicana, lo que se constata ante una mayor producción, su importancia en el consumo nacional y su alta demanda internacional.

Detalló que el buen desempeño de este producto incluso ha propiciado que se expanda su producción, como constata el incremento del área de cultivo en distintas entidades de la República, mientras a nivel internacional su relevancia se hace evidente ante la mayor competencia de otros países productores, sobre todo en el mercado de Estados Unidos, que es el principal comprador de México.

BBVA indicó que tan sólo para el estado de Michoacán, la aportación de este producto a la economía es tan alta que supera a otros sectores que suelen tener mayor peso, como la construcción, los servicios financieros, los de salud o el turismo, entre otros.

Según el banco, en 1980 se sembraban 65.4 mil hectáreas, dos décadas después 93.5 mil hectáreas se dedicaron a este producto; lo que representó un aumento de 43 por ciento; sin embargo, para 2020, esta cifra llegó a 241.1 mil hectáreas, 157.8 por ciento más que en 2000 y 268.6 por ciento más que en 1980.

El aumento sustancial (de la cantidad de hectáreas) se dio a partir de 2004, pero fue entre 2005 y 2013 cuando se presentaron fuertes saltos en cuanto a la superficie utilizada para el cultivo del aguacate. En ambos casos el aumento fue superior a 10 por ciento, explicó.

Las series disponibles que presenta el análisis, detallan que en 2003 la producción de aguacate en el país dejó 22 mil millones de pesos; para 2022 la cifra pasó a 66 mil 700 millones de pesos, es decir, se duplicó. Solamente en 2019, el año previo a la pandemia, se registró la cifra más alta, que fue de 74 mil 600 millones de pesos.

Otro dato relevante sobre el aguacate, planteó BBVA, se sustenta del lado de la demanda, tanto doméstica como internacional, pues el consumo nacional aparente (la suma de la producción, importaciones y exportaciones) “es uno de los mejores indicadores para estimar la demanda doméstica.

Según cifras oficiales, el consumo aparente fue de 818 mil toneladas en 2000; superando para 2017 el millón de toneladas. A 2022, fue de 1.5 millones de toneladas, 83.2 por ciento más que en 2000.

Enfatizó BBVA que aun con este fuerte incremento de la demanda nacional, el mayor impulso ha venido de la demanda internacional, pues en 2000 se exportaron 89.3 mil toneladas, pero para 2022 esta cifra fue de poco más de un millón, y el máximo se alcanzó en 2021, con 1.2 millones de toneladas.

Si bien el mercado doméstico sigue consumiendo más de la mitad de esta producción, el mercado exterior pasó de participar con sólo 9.8 por ciento del total en 2000 a 41 por ciento en 2022, señaló.

Y la historia de la exportación de aguacate, en términos monetarios, es bastante similar, ya que crece constantemente y se dispara a partir de 2016.

En 1993 se exportaron 38 millones de dólares y en 2000 se vendieron 121 millones de dólares de este producto. En 2003 se presenta por primera vez un fuerte incremento de estas exportaciones, con 304 millones y 10 años después se superaron mil millones. Para 2022 se cerró con 3 mil 346 millones de dólares, añadió BBVA.

El dólar, la tasa de interés y la competitividad en 2024

Claudio Fernández Caetano *

Desde Enero de 2022 se viene verificando una caída del tipo de cambio nominal (el precio del dólar) pasando de un valor promedio de $44,5 a $38,5 en mayo de este año. En ese período, el precio del dólar acumuló una disminución del 13,5%, alcanzando en este año sus valores más bajos en lo que ha transcurrido de este período de gobierno.

Más allá del valor nominal del dólar, interesa ver cómo ha evolucionado el tipo de cambio real (TCR), que refleja no solamente la comparación entre el peso y una divisa extranjera, sino también cuán caro o no está el país respecto a otras economías y por tanto es un buen indicador de su competitividad. En relación a ello, el tipo de cambio real efectivo global publicado por el BCU (banco Central del Uruguay), presenta sus niveles más bajos desde el inicio este período de gobierno, incluso alcanzando valores similares a los de enero del año 2000.

En el gráfico se observa que la pérdida de competitividad medida por el TCR comenzó a pronunciarse a inicios del 2022, que se verifica a nivel global y a nivel regional (Argentina y Brasil) y extrarregional, lo cual significa que nuestro país se está encareciendo respecto al resto del mundo según este indicador. A nivel regional, tanto en febrero como en marzo de este año, se visualiza una mejora, sin embargo, no alcanza los valores previos a la caída. Esta mejora se dio únicamente por el aumento del TCR con Argentina, donde la inflación de ese país se acentuó a partir de la devaluación del 50% definida por el gobierno de Milei. Por su parte, con Brasil, el indicador no ha venido mejorando en los últimos meses, sino todo lo contrario.

La pérdida de competitividad se podría haber evitado aunque fuese parcialmente con una política cambiaria activa que sostuviera el precio del dólar, pero en 2022 y en 2023 no pareció ser la orientación de la política aplicada por el BCU. Este problema puedo tener su origen en la propia política monetaria aplicada desde el BCU, que hasta mediados del 2023 aumentó la tasa de interés de referencia (tasa de política monetaria TPM) para combatir la inflación a través de sus mecanismos de transmisión.

El tipo de cambio es un canal de transmisión desde la tasa de interés de referencia para afectar el nivel de precios. En la economía uruguaya opera un tipo de cambio flexible, que determina su precio en la operativa de compra y venta de la moneda extranjera. La suba de la tasa de interés para depósitos en moneda nacional hace más atractiva la colocación en pesos que en dólares. En este caso, el mecanismo sobre los precios opera a través de la baja del precio del dólar: la venta de dólares para obtener pesos hace que aumente la oferta de dólares en el mercado, presionando a la baja su precio. Con la caída en el precio del dólar se abaratan los precios de bienes importados y las exportaciones. En realidad, ese tipo de cambio más bajo puede disminuir en parte los precios al consumo, pero siempre a costa de la pérdida de competitividad de la economía.

Claro es que la competitividad más afectada es la de la industria nacional orientada al mercado interno (que debe competir con productos importados más baratos) ya que el agro genera la mayor parte de sus ganancias en los precios internacionales. Más allá de ello, desde el sector agroexportador ha habido expresiones de preocupación por el valor del dólar, que afecta su rentabilidad, los niveles de empleo y la inversión en el sector.

La política monetaria no se condijo con las necesidades de crecimiento económico, ya que la suba de la tasa de interés como herramienta tiene mayor sentido en economías con mayor dinamismo que la nuestra, donde hay un calentamiento de la economía en los que puede visualizarse la necesidad por ejemplo de encarecer el crédito para que disminuya el consumo y enfriar la economía. Este no sería el caso uruguayo, donde en los tres años de caídas consecutivas del salario real se continuó aplicando esa política.

Los efectos de la política monetaria con los aumentos de la TPM sobre el valor del dólar comenzaron a hacerse notar cuando la inflación comenzó a ceder en abril del año pasado, cuando la inflación interanual bajó del 8%. Desde entonces el BCU comenzó con una paulatina reducción de la tasa de interés justificada en el enlentecimiento del aumento del índice de inflación. Las disminuciones de la TPM ocurrieron hasta diciembre de 2023. En abril de este año, el comunicado del comité de política monetaria definió por primera vez en este año, una reducción de la TPM del 9% al 8,5%, argumentada en la consolidación de la reducción de la inflación. En mayo definieron mantener los valores.

Esta reducción en la tasa de interés afecta al precio del dólar por el mecanismo inverso al detallado anteriormente. Más allá de eso, las señales dadas desde distintos actores del gobierno, es que el precio del dólar está “donde tiene que estar”, mostrando su visión hacia la conformación de las expectativas. En los gobiernos del Frente Amplio se procuró que el dólar acompañara su evolución a nivel internacional, no solo mediante la compra de dólares incidiendo financieramente en su precio, sino al menos con señales que funcionaran como indicaciones de que se estaba atendiendo las fluctuaciones a nivel internacional desde la política cambiaria.

La preocupación por la inflación, si bien es legítima, no puede dejar de lado otros objetivos que la política económica debería tener, como el crecimiento económico, los niveles de ingresos, su distribución progresiva y el empleo. Objetivos relevantes pero desatendidos desde la actual política cambiaria, donde las consecuencias sobre la economía real se continúan visualizando.

(*) Economista, ex vicepresidente de la ANV, actualmente trabaja en el Programa EconomiaPolitica.uy y en la Universida de la República (Udelar)

PDVSA sube producción un 18% este año y ya roza el millón de barriles

Industria petrolera nacional se levanta y ya alcanza un promedio de 924 mil b/d. La estatal petrolera espera cerrar 2024 en casi 1,3 millones de barriles diarios

En medio del asedio más brutal de las sanciones estadounidenses, la industria petrolera venezolana se levanta y ya produce un promedio de 924 mil barriles diarios, de acuerdo con cifras aportadas por Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), las que representan un crecimiento de 18% en comparación con 2023, cuando se producían 783 mil b/d en promedio.

La producción petrolera venezolana venía cayendo desde el año 2012, pero la imposición de sanciones por parte de la Administración de Donald Trump en 2019 han significado un golpe demoledor a la principal actividad económica del país. Según el Gobierno, las pérdidas ya se aproximan al billón de dólares, producto de las sanciones.

Estados Unidos minó la producción de petróleo con las sanciones, comprometiendo cada vez más la principal industria del país, luego de que en enero de 2019 se prohibió la importación de petróleo nacional a Estados Unidos y la imposición de sanciones a empresas y personas involucradas en el comercio de petróleo con Venezuela.

Además se sancionó a empresas y buques petroleros que supuestamente estaban involucrados en el transporte y comercio de petróleo venezolano.

El despertar progresivo

En este contexto, Pdvsa se ha levantado de forma progresiva, y en cinco años, subió de 583 mil b/d a 924 mil b/d. Venezuela ha buscado en el último lustro la diversificación de su mercado petrolero colocando el crudo en China, India y en otros mercados con descuentos, lo que permitió mitigar el efecto de las sanciones y el levantamiento de la producción que ha sido progresivo.

Este año se romperá la barrera del millón de barriles, cosa que no sucede desde hace cinco años, cuando arreciaron las sanciones durante la Administración de Donald Trump. De acuerdo con estimaciones de Petróleos de Venezuela, la producción alcanzará casi los 1,3 millones de b/d a finales de año.

Durante todo 2024 Pdvsa espera un crecimiento de la producción de 286 mil b/d para llegar a diciembre a casi 1,3 millones de b/d, lo que implicaría un incremento de 51% con respecto al mismo mes del año pasado.

Las licencias

El único respiro al sector del petróleo y el gas de Venezuela llegó en octubre de 2023, cuando el Departamento del Tesoro estadounidense anunció la suspensión de algunas sanciones comerciales contra Venezuela, entre ellas las petroleras.

Estados Unidos concedió la Licencia 44 que permitía a la mayoría de las compañías petroleras estadounidenses hacer negocios en Venezuela. También autorizaba a Pdvsa a vender su petróleo en Estados Unidos y utilizar su sistema financiero para pagar a acreedores y cobrar deudas.

Sin embargo, Estados Unidos anunció el pasado miércoles 17 de abril que la Licencia 44 expiraría automáticamente en la fecha establecida y se restaurarían las sanciones, debido a que el Gobierno venezolano “no abrió el proceso democrático”, tal como se había comprometido con la oposición.

Por su parte, el presidente Nicolás Maduro dijo que las sanciones de Estados Unidos no impedirán que la economía de Venezuela crezca. «No hay ninguna sanción, ninguna amenaza que hoy pueda dañar el esfuerzo por construir un nuevo modelo económico productivo porque hoy no dependemos de nadie en este mundo».

Maduro afirmó en días pasados que el país tuvo un resultado positivo en diversos indicadores como el Producto Interno Bruto (PIB), la inflación, el tipo de cambio y la recaudación tributaria. “Venezuela registró el margen de inflación más bajo de los últimos 12 años (…). El precio del dólar -en los últimos siete meses- es el más estable desde el año 2012 y registra los índices de abastecimiento más altos de los últimos 30 años con productos de calidad”.

En sustitución de la Licencia 44, el Gobierno estadounidense emitió la Licencia 44-A, la cual otorgó 45 días a las empresas que ya estaban haciendo negocios bajo la anterior para que disminuyan sus actividades en Venezuela.

Pdvsa avanza sin requerir licencias de ningún ente

El presidente de Pdvsa y ministro de Petróleo, Rafael Tellechea, aseguró que “hay más de 20 empresas solicitando licencias para trabajar en Venezuela”.

“Nosotros no nos vamos a detener porque alguna empresa necesite permiso de Estados Unidos para venir a trabajar con Venezuela. Venezuela no necesita la licencia de nadie para ser autónomo y poder trabajar”, indicó.

“Nosotros no reconocemos las medidas contra Venezuela”, zanjó Tellechea, agregando que “hemos recibido muchísimos inversionistas, de casi todas las transnacionales” y “eso quiere decir que las transnacionales van a seguir viniendo a Venezuela”.

Recalcó que los venezolanos “no pueden permitir que el imperio ponga sanciones a un país soberano” que lo que está exigiendo “es que lo dejen explotar sus riquezas, comercializarlas” y de manera transparente como se ha venido haciendo para el pueblo, para las políticas internas”.

“Tenemos derecho a ser libres y a emplear las riquezas para fortalecer el crecimiento”, dijo.

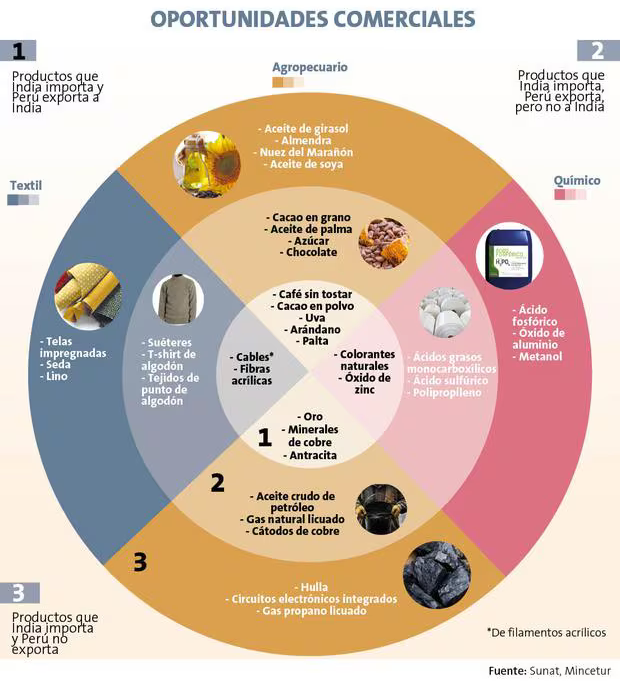

India, una oportunidad para los envíos peruanos

El Perú está cerca de firmar un tratado de libre comercio con India, un país que tiene más de 1,400 millones de habitantes, el más poblado del mundo, lo que se convierte en una oportunidad para el oro, cacao, tejidos, entre otros productos peruanos.

Si bien, desde 2009, el país asiático comenzaba a asomarse en el radar peruano, no fue sino hasta 2015 cuando se iniciaron los trabajos del Estudio Conjunto de Factibilidad, para que en 2017 se llevara a cabo la primera ronda de negociaciones. En abril de este año, se realizó la séptima ronda para lo que podría ser el primer TLC de India con una economía de América Latina.

Hoy, casi 10 años después de ese primer acercamiento, este acuerdo toma más relevancia no solo porque en 2023 India se convirtió en el segundo principal destino del oro peruano, o porque se registran 700 exportadoras nacionales de bienes a esa nación, sino también por el puerto de Chancay.

El exministro de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) Juan Carlos Mathews recordó que el terminal permite una ruta directa al continente asiático, lo cual puede ser aprovechado por ambos países.

“Para Perú, este acuerdo significa la posibilidad de exportar más a la India (en 2023 sumó US$2,526 millones), principalmente alimentos como frutas, hortalizas”, añadió.

Pero el beneficio no solo será para las ventas al exterior. Mathews explicó que “en el flujo de inversiones se van a beneficiar ellos y nosotros. Ellos para llegar al mercado de Estados Unidos van a querer invertir o coinvertir en el Perú. Eso significa tributos, entrada de divisas para el mercado peruano”.

En tanto, el director ejecutivo del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima, Carlos Posada, detalló que, en el caso de las importaciones que puede aprovechar nuestro país, se encuentran los agroquímicos, que “ayudarán a mejorar la agricultura”.

“Dentro de productos que podemos comprar están los teléfonos móviles, pues India está aumentando su producción. También podemos importar televisores, y lo que tenga que ver con tecnología y procesamiento de datos”, detalló.

En esta negociación también hay algunos temas sensibles, y en este caso pasa por los textiles, debido a los hilados de algodón indio. Para Posada, Mincetur tendrá que balancear esta negociación para que la industria nacional no se sienta amenazada.

India no es el único mercado con el que se negocia. Hong Kong, Indonesia, Tailandia, Turquía también están en la lista, con lo cual el Perú continuará abriéndose al mundo.

Panorama internacional

1.- OCDE: millonaria recaudación de ingresos lograron países de América Latina

Los países de América Latina informaron ingresos adicionales por US$ 934 millones tras haber realizado 2.964 solicitudes transfronterizas de información entre 2019 y 2023, con el objetivo de combatir la evasión, mejorar en términos de transparencia fiscal, así como evitar otros flujos financieros ilícitos.

Los datos se desprenden del informe anual Transparencia Fiscal 2024 —presentado ayer por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)—, como resultado de la Declaración de Punta del Este, una iniciativa regional establecida para combatir la evasión fiscal y otros delitos financieros a través de la transparencia y el intercambio de información.

La edición 2024 incluyó 15 países latinoamericanos, incluido Uruguay y tiene como objetivo informar sobre los últimos avances y los desafíos pendientes en la región. En ese sentido, el reporte de la OCDE señaló que “los países latinoamericanos se han beneficiado enormemente de la aplicación y el uso de los estándares de transparencia fiscal».

Esto debido a que “se han fortalecido” los sistemas de intercambio de información previa solicitud (EOIR, por sus siglas en inglés), los cuales hasta el momento están “relativamente más desarrollados que los de intercambio automático de información sobre cuentas financieras” (AEOI, por sus siglas en inglés).

Desde la OCDE remarcaron el “impacto evidente” de esos sistemas ya que implicaron ingresos adicionales por US$ 934 millones (unos US$ 315.160 por solicitud, en promedio) y otros US$ 767 millones por el uso de AEOI y programas de divulgación voluntaria.

Asimismo, el informe señaló que ocho países latinoamericanos transmitieron cómo el uso de información intercambiada “automáticamente ayudó a mejorar la recaudación de ingresos, con al menos US$ 128 millones identificados” en el período.

Por otra parte, desde la OCDE señalaron que ocho de los 10 países latinoamericanos que han sido objeto de una revisión completa en la segunda ronda entre pares de los sistemas de intercambio de información previa solicitud, recibieron una calificación satisfactoria (“conforme” o “conforme en gran medida”).

La OPEP+ extiende los recortes de su producción de crudo

La validez del actual «nivel conjunto de producción» se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2025

La alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, decidió este domingo extender hasta el 31 de diciembre de 2025 los fuertes recortes de su oferta petrolera, equivalentes a casi el 6 % de la demanda mundial de crudo, pactados desde fines de 2022 con el fin de apuntalar los precios del barril.

La decisión fue adoptada por los ministros del sector de los 22 países integrantes de la alianza en su conferencia semestral, celebrada en un formato híbrido, telemático y parcialmente presencial en Riad.

La validez del actual «nivel conjunto de producción» se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2025, indica la declaración final del encuentro.

El objetivo de la medida es «lograr y mantener un mercado petrolero estable», así como «proporcionar orientación y transparencia a largo plazo para el mercado, añade.

El acuerdo supone extender durante un año más los recortes vinculantes que iban a vencer a fines de 2024, si bien con algunos ajustes al alza en las cuotas de varios socios tras revaluar el nivel de su capacidad productiva.

En total, el tope conjunto de producción queda fijado en 39,72 millones de barriles diarios (mbd), sin incluir los recortes voluntarios de ocho países (Arabia Saudi, Rusia, Irak, Kazajistán, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Argelia).

Los miembros de la OPEP Venezuela, Irán y Libia están exentos de estos compromisos para limitar la producción debido a los cortes involuntarios de sus actividades petrolíferas que sufren a raíz de diversos problemas, como sanciones, crisis y conflictos.

El periodo de vigencia de las reducciones fijado este domingo es superior al que esperaban en los mercados, donde los ‘petroprecios’ terminaron el viernes a la baja y con las mayores pérdidas mensuales del año.

Con su decisión, la OPEP y sus aliados mantienen la «línea con el enfoque de ser precavidos, proactivos y preventivos», subraya el breve comunicado.

La próxima conferencia ministerial fue convocada para el 1 de diciembre de 2024.