Venezuela: A más de dos décadas del primer ‘golpe mediático’ de Latinoamérica

Los medios de comunicación fueron parte esencial del entramado para deponer a Hugo Chávez en abril de 2002.

A los medios les llaman el cuarto poder. Hay quien podría creer que se trata de una exageración, pero la historia de América Latina atestigua sin ambages que la prensa ostenta un poder capaz de justificar lo que sea, incluso acciones ilegales y ampliamente censurables como un golpe de Estado.

Hace no demasiado tiempo, en 2002, los medios venezolanos jugaron un rol protagónico en el derrocamiento del presidente Hugo Chávez y con ello se instituyó formalmente un método contemporáneo de sedición contra proyectos políticos no alineados con Washington. Pasaron de ser factor coadyuvante, como en el caso del golpe de Estado perpetrado contra Salvador Allende en 1973, a ser un agente clave.

Es claro que para la expulsión de Chávez a través de una vía de fuerza no solo bastó el poder mediático. En ese caso, las empresas de comunicación, con periodistas y figuras del espectáculo a la cabeza, se sumaron a un contubernio del que hacían parte el estamento económico, el alto mando militar, la clase política tradicional –desplazada por la llegada del líder bolivariano a la presidencia– y la jerarquía de la Iglesia católica, todo con el conocimiento e implicación de las autoridades estadounidenses, como demuestran documentos desclasificados.

Una vez conseguido el objetivo, los medios privados se aprestaron a respaldar sin fisuras al Gobierno de facto liderado por el empresario Pedro Carmona Estanga, presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), pese a que su pretendida presidencia carecía de cualquier respaldo jurídico. En rigor, no hacían nada distinto de lo que habían hecho prácticamente desde el momento en el que Chávez llegó al poder: mentir y manipular.

El marco mental necesario

Electo en 1998 con una amplia mayoría y con un mandato de seis años ratificado en 2000, para 2002, Chávez ya se había asentado como el gran articulador de la escena política venezolana, donde la naciente República Bolivariana demandaba la promulgación de leyes que pudieran darle forma a la Constitución aprobada por referéndum popular en 1999, en la que se ampliaban sustancialmente los derechos políticos y sociales de la población.

Parte de la prensa tradicional, históricamente aliada con el poder político e inicialmente entusiasmada con su victoria, rápidamente se dio cuenta que no era un presidente como los que habían conocido: estaba dispuesto a enfrentar lo establecido para echar a andar un proyecto político que implicaba niveles nunca vistos de justicia social y de profundización de la democracia.

En este marco, su verbo encendido y su cercanía con el líder cubano Fidel Castro, le dieron material a los medios y a opinadores de distinto cuño para emprender una creciente campaña de desprestigio que antecedió a la aprobación de la carta magna y que se mantuvo mientras estaba revestido de poderes especiales para sancionar un paquete de leyes sobre áreas críticas como los hidrocarburos, la tierra y la pesca. ¿La acusación? Pretendía convertir a Venezuela en un émulo de Cuba, a la que tildaban de “comunista”.

estaba revestido de poderes especiales para sancionar un paquete de leyes sobre áreas críticas como los hidrocarburos, la tierra y la pesca. ¿La acusación? Pretendía convertir a Venezuela en un émulo de Cuba, a la que tildaban de “comunista”.

Dentro de las clases altas y medias, donde se aglutinaba la mayor parte de sus opositores, se dio por cierta la afirmación, que venía aparejada del temor de perder la propiedad privada personal y sus privilegios frente a una supuesta arremetida comunista. Décadas de propaganda anticomunista en la región habían sembrado esa semilla y los operadores mediáticos venezolanos vieron en el chavismo un material inmejorable para resucitar ese fantasma.

Empero, la elevada popularidad del mandatario constituía una piedra de tranca para que tal versión pudiera permear hacia los sectores populares, donde estaba su base más grande de apoyo.

Como contramedida, en los meses que antecedieron a los sucesos de abril, la prensa privada venezolana desplegó una campaña multimodal para hacer parecer que se trataba de un grupo menguante, al que se sistemáticamente tachó con toda suerte de epítetos denigrantes, como “hordas”, “turbas”, “desdentados” y “violentos”. Por contra, los opositores al Gobierno eran denominados “sectores democráticos”, “la ciudadanía” o “la sociedad civil”.

En paralelo, se le dio amplia cobertura a voces disidentes, incluidos exfuncionarios de alto rango y militares de distinta graduación. Todos repetían lo mismo: Chávez era un gobernante autoritario y una amenaza para la democracia, cuyo apoyo popular decrecía a pasos agigantados.

Con estos alegatos se pretendía apuntalar una carencia de legitimidad y una situación de crispación generalizada que ameritó acciones extraordinarias. El propósito era consolidar un marco mental que permitiera justificar lo que hubo de venir.

La ruta mediática hacia el golpe

El 2 de abril de 2002 se hizo pública una alianza inusual. Fedecámaras y la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), principal central sindical de entonces, anunciaron un llamado a paro con alto protagonismo del sector petrolero, el más relevante del país. Sus convocantes negaron todo matiz político en la iniciativa, pero pocos días más tarde se llamó a una paralización general y el 10 de abril, el paro ya el traía aparejado el adjetivo de “indefinido”, como consta en artículos de la época recopilados en el volumen ‘Los documentos del golpe’.

El 2 de abril de 2002 se hizo pública una alianza inusual. Fedecámaras y la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), principal central sindical de entonces, anunciaron un llamado a paro con alto protagonismo del sector petrolero, el más relevante del país. Sus convocantes negaron todo matiz político en la iniciativa, pero pocos días más tarde se llamó a una paralización general y el 10 de abril, el paro ya el traía aparejado el adjetivo de “indefinido”, como consta en artículos de la época recopilados en el volumen ‘Los documentos del golpe’.

Entretanto, las cadenas televisivas privadas acordaron transmitir en conjunto las declaraciones de los directivos de la patronal y la CTV. El día previo al golpe, se atrevieron a sacar del aire a Chávez mientras se dirigía al país en cadena nacional de radio y televisión. Fue un campanazo claro de lo que estaban dispuestos a hacer. Asimismo, difundieron masivamente la convocatoria a una movilización antigubernamental pautada para las 10 am del jueves 11 de abril.

Ya no se trataba de pedir la renuncia de Chávez desde una tarima ubicada a unos 11 kilómetros del Palacio de Miraflores: había que pedírsela en ese mismo sitio y un grupo nutrido de venezolanos marchó a lo que devendría en emboscada.

En completa sintonía, el diario El Nacional, ampliamente implicado en la conspiración, sacó a la calle una edición extraordinaria con un titular a ocho columnas en el que se leía: “La batalla final será en Miraflores”. Se empezaba a correr el velo de la insurrección.

La causa necesaria

Empero, el golpe militar requería de una justificación que trascendiera las arengas mediáticas. Para ello, un grupo de altos oficiales planeó hacer un pronunciamiento en el que se desconocía la autoridad presidencial por causa del derramamiento de sangre inocente. La idea era hacerlo mientras Chávez se dirigía a la población aplicando una estrategia ya probada: la interrupción de la alocución. De cara al golpe, el 11 de abril de 2002, el chavismo fue borrado del mapa mediático de Venezuela.

Se trataba de un guión, pues tales eventos sangrientos no habían tenido lugar. Dicho de otro modo: los golpistas hablaban de muertos cuando no los había porque sabían que los habría. Otto Neustadt, corresponsal de CNN en Caracas para la época, fue llamado para la transmisión del mensaje, aunque ello no fue posible porque la unidad de microondas no pudo llegar a tiempo. Sin embargo, conservó la grabación del ensayo y posteriormente admitió el fraude.

Pese al contratiempo, los medios estaban dispuestos a representar su papel hasta el final y en lugar del pronunciamiento militar como estaba planeado, presentaron tomas de la manifestación opositora. Nunca mostraron imágenes de las decenas de miles de seguidores del presidente que se concentraron en los alrededores de Miraflores. De cara al golpe, el 11 de abril de 2002, el chavismo fue borrado del mapa mediático de Venezuela.

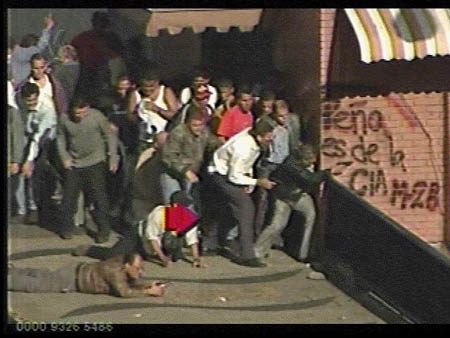

Eran cerca de las 4:00 pm, Chávez hablaba y una vanguardia muy menguada había alcanzado a llegar a unas dos cuadras de la sede del Ejecutivo. También, por órdenes de los golpistas, francotiradores apostados en la zona dispararon tanto a chavistas como opositores para culpar al mandatario de los decesos. La jornada se saldó con 19 muertos, en su mayoría víctimas de heridas en la cabeza, según se demuestra en la reconstrucción de los hechos que hizo el documentalista Ángel Palacios en su trabajo ‘Puente Llaguno, claves de una masacre’.

Durante el mensaje presidencial, el Gobierno sacó a las televisoras fuera del aire como represalia a su negativa a transmitir lo que, a no dudarlo, era un asunto de máximo interés nacional.

Esos minutos se constituyeron en un espacio para falsear la verdad y presentar como responsables de los muertos a dos dirigentes chavistas que defendían a la multitud de simpatizantes de Chávez agolpados en las proximidades del Palacio de Miraflores de los disparos de la Policía Metropolitana, un cuerpo de seguridad comprometido con el golpe.

El periodista Luis Alfonso Fernández, perteneciente al canal privado Venevisión, fue la cara de la mentira que luego se repitió sin cesar. Grabó a los dirigentes disparando hacia una avenida próxima y aseguró que sus blancos eran manifestantes pacíficos de la oposición. De inmediato se les llamó “los pistoleros de Puente Llaguno”.

Fernández fue galardonado con un Premio Rey de España de Periodismo por su cobertura, aunque admitió que había leído un guion preparado por sus superiores. No lo declinó ni siquiera después de que ‘Puente Llaguno, claves de una masacre’, aparecido en 2006, echara por borda su falso relato.

La vanagloria y el silencio

En la madrugada del 12 de abril de 2002, el presidente Hugo Chávez fue detenido y llevado a una instalación militar. Se anunció en público su renuncia, pero nadie la vio. Poco después, se informaba que Pedro Carmona Estanga, electo por nadie para el cargo, asumiría funciones presidenciales.

Durante toda esa jornada, la mayor parte de los medios de comunicación nacionales e internacionales desplegados en Venezuela se dieron a la tarea de justificar el golpe de Estado. Se leyeron titulares como “Chao, Hugo”, “Se acabó”, “Chávez se rinde” o “Carmona asumió el poder” y presentadores de noticias declararon sin rubor que había un nuevo presidente.

A ningún periodista se le ocurrió preguntar por qué, si Chávez había renunciado, no asumió el cargo su vicepresidente –entonces era Diosdado Cabello– o, en su defecto, el presidente de la Asamblea Nacional, como estipulan las leyes venezolanas.

En su lugar, dieron amplia cobertura al asalto que protagonizó una turba anticastrista en la sede de la Embajada cubana en Caracas –lo llamaron “protesta”–, así como a los apresamientos irregulares de miembros prominentes del Gobierno depuesto. No calibraron el efecto que esos actos abiertamente fascistas podían tener en la gente común que apoyaba a Chávez y que no creyó en su renuncia.

Así, ese viernes, mientras los golpistas celebraban la autojuramentación de Pedro Carmona, se suscitaron protestas en zonas populares que recibieron cobertura de algunos corresponsales extranjeros. Al día siguiente, 13 de abril, crecía el volumen de ciudadanos concentrados en el Fuerte Tiuna, la mayor plaza militar del país, así como en las inmediaciones del Palacio de Miraflores.

Durante buena parte de la jornada, esa masa conformada por cientos de miles de personas que pedía a viva voz el regreso de Chávezfue invisible para el mundo.Entretanto, el cerco popular alrededor de la sede del Gobierno impidió la juramentación de los ministros de la dictadura carmonista y la prensa internacional comenzó a percibir que estaba en marcha un contragolpe, que esa era la noticia real y no lo que hasta ahora habían estado reportando.

Sus pares locales resistieron hasta el final. En lugar de informar lo que sucedía en las calles de la capital y de otras ciudades, optaron por transmitir dibujos animados, programas de variedades o deportes, condenando a una parte de la población a la desinformación. La otra parte, sumada a la revuelta popular, contrarrestó el miedo a la represión y el cerco mediático con llamadas telefónicas, mensajes de texto y comunicación cara a cara. Las televisoras, radios y periódicos privados habían encontrado la horma de su zapato.

Como es sabido, Hugo Chávez regresó a su posición 47 horas después de haber sido depuesto, tras una operación de rescate militar acompañada de una movilización civil sin precedentes. La hostilidad entre él y los grandes medios se mantuvo durante prácticamente toda su gestión y esa situación se ha extendido a su sucesor, Nicolás Maduro, quien a menudo es reseñado de formas negativas que refieren a señalamientos cuestionables o directamente falsos. La agresión no ha terminado.

Actualidad RT